「丁寧な暮らしがしたい!」

「快適で過ごしやすい部屋をつくりたい!」

そんな人におすすめの本を紹介します!

エッセイ、小説、マンガとジャンルに分けました。

ぜひ、興味のある本から読んでみて下さい!

おすすめのエッセイ

丁寧な暮らしのロールモデル『フランス人は10着しか服を持たない』

本屋さんで見かけたことがある人も多いのではないでしょうか?

こちらは服の話だけでなく、実は生活全般にまつわる内容になっています。

フランス人のマダムシックの家にホームステイすることになったアメリカ人の著者。

著者の目線からマダムシックの暮らしを綴った内容になっています。

丁寧な暮らしをする張本人が上から目線で語るのではなく、それに憧れる著者が書いている。

それはわたしたち読者と同じ目線です。

だから非常に好感をもって読み進めることができます。

丁寧な暮らしのひとつの基準を知る上でとてもおすすめできる1冊です。

丁寧な暮らしの代名詞「今日もていねいに」

「ていねいな暮らし」をパブリックイメージは松浦弥太郎さん功績が大きいのではないでしょうか?

松浦弥太郎さんは暮しの手帖の編集長を2015年までつとめ、数々の書籍も出版しています。

中でも「今日もていねいに」は、ずばり「丁寧」がテーマになっており、シリーズ累計50万部を突破したベストセラーになっています。

暮らしに美しさを求めて「「ふつうの暮らし」を美学する」

これをエッセイと言うとちょっと語弊があるのですが、とても良い内容だったので是非多くの人に読んで欲しいです。

わたしたちの「暮らし」を「美学」の視点で見る。

わたしはインターネットを生業としてきたばっかりに、情報ばかりを求めすぎて、頭でっかちになってしまう傾向がありました。

わたしがこの本を手に取った理由は、その頭でっかちの処方箋としての役割を期待したところが大きい。

頭でっかちとは、行き過ぎた知性の末路である。

養老孟司さんはこれを脳化社会と呼びました。

すべてが情報と概念をベースに構築、処理される世の中。

しかしその社会は、生身の人間にはいささか激しすぎます。

脳化社会と生身の人間とのギャップが「生きづらさ」や「燃え尽き」を生んでいるように思えるし、頭でっかち VS 頭でっかちによる無用な軋轢を生んでいるように感じる。

しかし人間は、知性の他に感性も有しています。

知性は悪者ではないけれど、行き過ぎたバランスを是正するには、意識して感性を働かせる必要がある。

そのための方法として、養老孟司さんはしばしば「自然に帰れ」ということを提案されます。

自然はまさに感性(五感)をフルに発揮せざるを得ない場所だから。

とは言え、その提案はわたし含む多くの人にとって現実的でないかもしれません。

生活を抜本的に変えずとも、感性を働かせる機会を創出できるのではないか?

それがここ最近のわたしの興味でした。

そしてそれはまさに「日常美学」であったと思います。

ちょっと変な言い方をすると、わたしはこの本を読んで「仲間だ!」と感じました。

脳化社会に対する問題意識は、著者と共通するところではないかもしれません。

しかし、美学とは美を発見する技法であり、日常に美を発見することは、間違いなく感性を鍛えることにつながると思います。

そして感性を鍛えることは、行き過ぎた知性を緩めることにもなるはず。

感性を鍛える有用性は、頭でっかちの解毒薬に留まりません。

特に日常美学であれば、生活=人生に直結するのだから、納得感のある幸福を感じるための手助けになる。

また俗に言う「センスの良い人」は、おそらく感性を鍛える習慣を日常的に持っているのではないでしょうか。

この本は美学という学問でもって生活を分解・再構築することで、おぼろげながら感性を鍛える習慣のヒントをくれました。

美学は学問であるから、なんだかんだ分かりにくい言葉もあります。

それでも本書は「入門」と銘打っているだけあって、特別な知識がなくとも読んで楽しむことはできそうです。

この本ではマンガ『凪のお暇』『作りたい女と食べたい女』や、映画『海街diary』『PERFECT DAYS』など、エンタメ作品が引き合いに出される部分があります。

またYouTubeのVlogなどへの言及も。

関連記事:人気の暮らし系YouTuber9選!Vlogで癒やされる。おしゃれで真似したくなる【おすすめ】

また著者の料理・子育ての経験もふんだんに盛り込まれており、学問と言え自分と関係ないとは思わず、リアリティをもって読める工夫がなされています。

そもそも”日常”美学なのだから、関係ない人はいないはず。

なので、多くの人に読んでほしいし、多くの人が読める本になっているのではないかと思います。

全体のボリュームも程よいので、ぜひ手にとって見て下さい。

部屋づくりの教科書「本当に心地良い部屋」

ミニマリスト筆子さんの著書です。

そのタイトルにあるとおり、ズバリ快適な部屋の作り方を教えてくれます。

「快適な部屋」の定義をしっかり定めてくれるので、迷うことなく突き進むことができる。

実用性で言うと、今回紹介する本の中ではいちばんあると思います!

魅力的なひとり暮らし「OKUDAIRA BASE 自分を楽しむ衣食住」

暮らし系YouTuberとして人気の奥平眞司さんの著書です。

2022年現在は奥さまとふたり暮らしをされていますが、この本はひとり暮らしの時代。

自炊やDIYを身の丈で楽しむ姿が写真とともに綴られており、その様子は多くの人に参考になります。

きっと誰にでも真似しやすい暮らしであり、実際にわたしも真似しました(笑)

また数少ない男性による暮らし情報の発信は貴重。

なので、ぜひ男性にも読んでみてほしい1冊です。

関連記事:男性におすすめのライフスタイル本5選。ひとり暮らしから家族がいる著者まで

伝説の家政婦の暮らし「ちょっとフレンチなおうち仕事」

テレビでも「伝説の家政婦」として人気のタサン志麻さんの著書。

フレンチと言われると敷居が高そうですが、この本のポイントは”ちょっと”の部分。

ふつうの暮らしにちょっとフレンチのエッセンスを加えるイメージなので、実は取り入れやすい。

またその暮らしやものの考え方も、あんがいおおざっぱ(笑)

きっとそのかんたんさとおしゃれさの両立が、志麻さんの人気の秘密なんでしょうね。

コーヒーのある暮らし「CAFICT」

「CAFICT」というYouTubeチャンネルで人気のくぼた まりこさんの著書です。

そのなの通り、コーヒーのある暮らしを紹介しています。

コーヒーの本といえば、ほとんどがマニアックな内容で器具や抽出について小難しい知識がならぶものが多い。

しかしこの本は、あくまで素人目線を大事にしています。

マニアックな本も、それはそれでもちろん楽しいのですが、コーヒーの楽しさは「幅の広さ」ですよね。

ある人にとっては癒やしアイテム。

ある人にはとっては、仕事のスイッチを入れる栄養ドリンク。

またある人にとっては、ラグジュアリーな高級コーヒーこそコーヒーであったり。

その多様なコーヒー文化のなかで、特に本という媒体を見回すと、意外とCAFICTのようなポジションはこれまでなかったと思います。

特徴的なのがその構成です。

冒頭は「コーヒーのある毎日」という短いエッセイからスタート。

「〇〇な日」というテーマを受けて、その日はどんなコーヒーを飲むのか?

軽快でやさしい文章で綴られています。

とりあえず知識は後回し。

まずはコーヒーを楽しむ「時間」から紹介するその構成に、この本の主張が込められている気がします。

大人になると「花鳥風月」を親しむようになると言いますよね。

花の色、鳥の鳴き声、風のやわらかさ、月の光がしみじみと好きになる。

それは知識で物事を楽しむことではく、感覚で楽しむことです。

まさに冒頭のエッセイはコーヒーを「花鳥風月」のように楽しむことを教えてくれます。

本でもネットでも、今「知識」が溢れる世界でわたしたちは消耗している。

そんな時代、コーヒーを飲むことでそっとその世界から離れられることは、コーヒーの素晴らしさのひとつであるような気がします。

この本がすごいと思ったのは、文章のみならず写真も著者のくぼた まりこさんの撮影だということ。

本になると、写真ってクオリティの差異が顕著になりますよね。

ブログやYouTubeではごまかしが効いても本となると粗が目立っちゃう。

しかしこの本の写真たちは、プロフォトグラファーが撮影した他の本の写真に引けを取らないと思いました。

文章を書き、写真も上手。

そしてYouTube動画も素晴らしい。

そのあふれる才能は、わたしもクリエイターの端くれとして素直に尊敬します。

コーヒーのある暮らしは、これからもずっと続いていく。

くぼたさんは、きっとこれからもその暮らしをわたしたちに届けてくれるのだろうなぁと思います。

わたしも趣味をともにする仲間として、その作品を楽しみに待とうと思います。

最初に言ったとおり、コーヒー文化は「幅の広さ」がおもしろい。

だから日常の中で「どれをどのくらい幅を持つのか?」は人それぞれです。

個性が出ておもしろいその部分は、しかし意外と語られることがありません。

コーヒー好きがどんな風にコーヒーを楽しんでいるか?

気になる方はぜひ読んでみてください。

人生を変えた「minimalism 30歳から始めるミニマル・ライフ」

今まさに「暮らしを変えたい!」いや「人生を変えたい!」という人に読んでほしい本です。

少ないモノで暮らす「ミニマリスト」になっていく過程で、人生を好転させていく二人の男性の物語。

初版が刊行した2014年当時は、ちょうどミニマリストがブームになりはじめた頃ですね。

「ミニマリストってイイよ!」

そんな新鮮な衝動が詰まっている本なので、読むとやる気をもらえます。

また著者の二人はブロガーで、この本もブログ記事を再編集したのがメイン。

ひとつひとつが文章が長すぎず、読みやすいのもおすすめポイントです。

一服の清涼剤「阿佐ヶ谷姉妹のほほんふたり暮らし」

おなじみ人気お笑いコンビ、阿佐ヶ谷姉妹の本です。

とても良く売れた本なので、ご存知の人も多いと思います。

その内容は決して「役立つ」ものではないけれど、やさしく、やわらかで、可愛げに溢れています。

それこそ理想の暮らしに近づいたそのときに、この本をゆっくりと読んでみてほしい。

とっても良い気分になれること請け合いの良書です。

おすすめの小説

丁寧な暮らしを世に広めた松浦弥太郎さん『着るもののきほん100』

松浦さんは本業はエッセイストであり、これまで暮らしにまつわるエッセイを数多く出版されています。

そんな中でもこの『きるもののきほん100』は異色で、ほぼ唯一の小説風の1冊。

この本はユニクロとのコラボでウェブ連載された「LifeWear Story」が元になっています。

わたしたちに身近なユニクロが題材になっているので、丁寧な暮らしの考え方が肌感覚で伝わってきます。

ストーリーは松浦さんの若かりし頃の経験がベースになっています。

なので、小説でありながらドキュメントのようにも感じる、おもしろい内容です。

お金についてライトに学ぶ「三千円の使い方」

原田ひ香さんの『三千円の使いかた』。

ジワジワと人気に火がつき、ロングセラーになりました。

なにかビジネス書のようなタイトルですが、れっきとした小説です。

御厨(みくりや)家の女性たちは年代、環境に応じてそれぞれがお金の悩みを持っています。

あーでもない、こーでもない、と右往左往しながら自分なりの「お金の答え」を獲得していくストーリー。

暮らしとは、なにも目に見えるものばかりじゃなく、むしろふだんは目に見えない「家計」こそ暮らしを支えているものです。

でもビジネス本やセミナーなどで勉強しようと思うと、なにか難しそうで気が進まなかったり。

そんな人も小説というエンタメの中でなら、気軽に学べます。

『三千円の使いかた』は小説でありながら、実践的な内容も含まれている「実用小説」です。

いくつか登場する「お金の知識」をご紹介すると、まずイチバン本質的かつクリティカルなのが「固定費を見直す」ということ。

家賃、スマホなど通信費、車の維持費、光熱費なども入ってきますよね。

御厨家の二女、真帆は仕事の不安がきっかけでお金を貯めようと考え始めます。

証券会社に勤めていた姉からまずアドバイスされたのが「固定費を見直す」ということ。

その後お金のセミナーに足を向けるのですが、そこでも冒頭から教えられたのが「固定費を見直す」でした。

わたしもお金の勉強をしてみて切に感じるのですが、小説の中でも念を押すように登場する「固定費の見直し」は、お金の悩みを経験するファーストステップで間違いないです。

実はわたしも「お金の教養講座 ![]() 」というマネーセミナー(無料講座)を受けたことがあるのですが(笑)、そこでやっぱり最初に教えてくれたのは固定費の見直しでした。

」というマネーセミナー(無料講座)を受けたことがあるのですが(笑)、そこでやっぱり最初に教えてくれたのは固定費の見直しでした。

「そんなの知ってるよ!」という方も多いですよね。

ですが、「知ってる」のと「わかる」のは違います。

小説の中に登場する登場人物たちのリアルな心情。

きっとあなたも共感するハズ。

情報として頭で知って、共感して心で感じて、やっと知識は腑に落ちるものだと思います。

そして、腑に落ちてはじめて人は行動に移せます。

大げさじゃなく、何度もお金の勉強に失敗した人ほど『三千円の使い方』を読むことで変われるかもしれません。

他にも、

- 1日100円貯める

- 金利の高い地方銀行の利用法

- 主婦でもできる「プチ稼ぎ」

などなど、雑誌に登場しそうなマネーハックを実践する登場人物たち。

まるで実際に挑戦している人たちの生活を覗き見ているようで、例えば主婦ブログや家計簿ブログを見るのが好きな人は楽しく読めると思います。

御厨家の主要な登場人物は祖母、母(嫁)、姉、妹、孫とけっこう多いです。

あと名前が「真帆」とか「美帆」とか「佐帆」とか似ているんですよね(笑)

そこで、わかりやすいように相関図を作ってみました。

『三千円の使い方』は全6話から構成されており、御厨家の人々がそれぞれが話の主人公としてストーリーが進んでいきます。

- 三千円の使い方(美帆)

- 七十三歳のハローワーク(琴子)

- 目指せ!貯金一千万円!(真帆)

- 費用対効果(安生)

- 熟年離婚の経済学(智子)

- 節約家の人々(美帆)

※第四話のみ、琴子の友人である「安生」という道楽者の男が主人公です。

読んでいる時に登場人物がこんがらがったら、ぜひこの相関図を見ながら読んでみて下さい。

文章もやさしく、読みやすいのでおすすめです。

断捨離小説「人生オークション」

こちらも「三千円の使いかた」と同じく原田ひ香さんの小説。

2つの短編からなっており、そのひとつがタイトルになっている「人生オークション」です。

のっぴきならない事情があり、一人暮らしすることになった中年女性。

気づけば部屋には不用品ばかり…。

姪っ子といっしょにネットオークションでそれらを売っていきます。

その過程でじぶんを見つめ直していくストーリー。

経験者はわかると思いますが、断捨離とはたんに部屋が片付くだけでなく、心のめんでも良い効果があるもの。

その効果がストーリーとしてわかりやすく綴られています。

おすすめのマンガ

暮らしを整える「しあわせは食べて寝て待て」

主人公は30代の女性。

免疫系の病気を抱え、フルタイムで働くことができなくなってしまい、家賃の安い団地に引っ越してきます。

体力も、気力も、お金もない…。

そんな中で、ひょんなことで出会った薬膳をきっかけに、少しずつ生活を整えていくストーリー。

その内容だけでなく、卓越したマンガ表現がすばらしく、ひとつの作品としてクオリティが高いと思います。

お笑いコンビ麒麟の川島さんが「アメトーーク!」で紹介したことでも有名です。

関連記事:癒やされるぅ…。おすすめ日常系漫画6選。「よつばと!」に似てる漫画

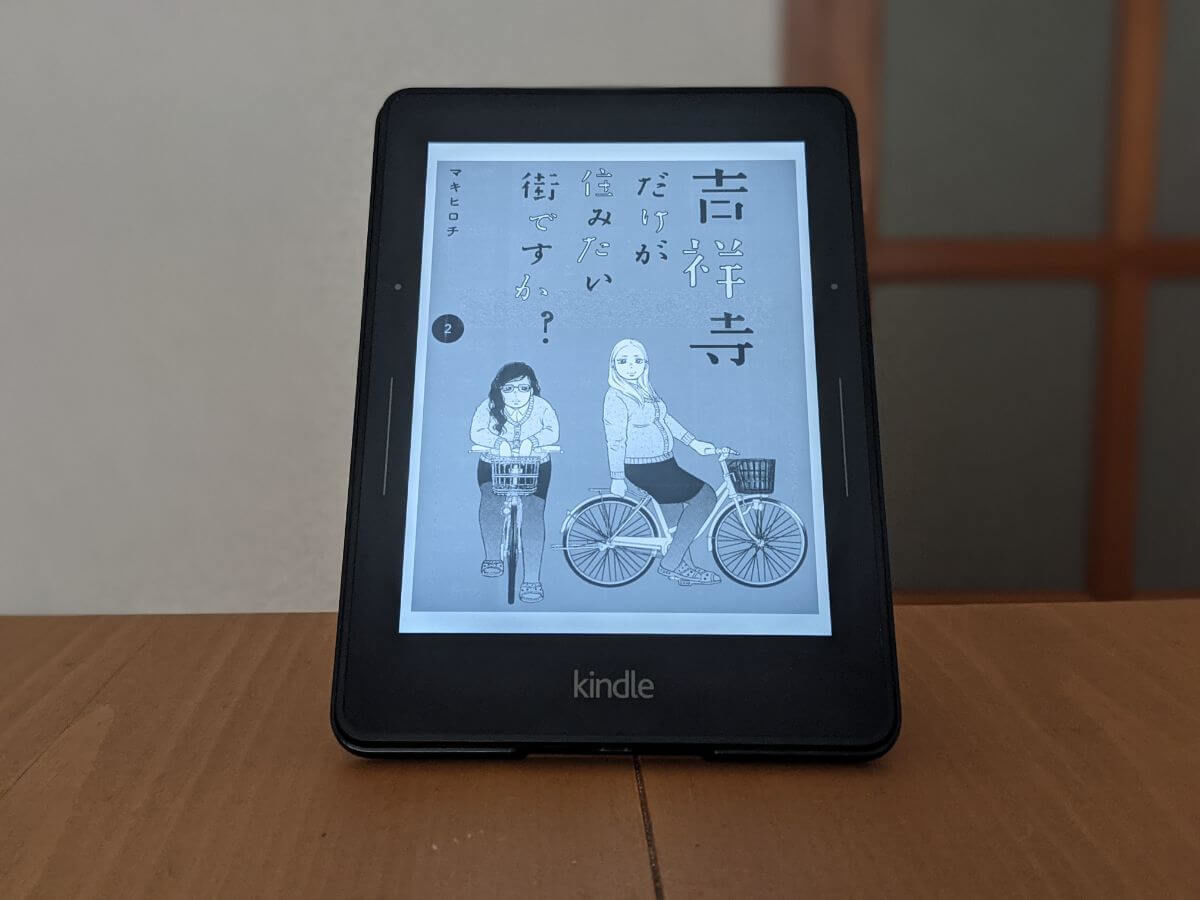

一から暮らしをやり直したい人に「吉祥寺だけが住みたい街ですか?」

少し古いマンガですがなんとなく買ってみたら、もっか引っ越し中のわたしにどんぴしゃ!

2016年にドラマ化されおり、わたしはそっちをリアルタイムで見ていましたが、マンガは未読でした。

ちなみにドラマのオープニングテーマはブレイク前夜のあいみょん。

主演は森三中大島さんとメイプル超合金の安藤なつさんという異色のコンビでした。

マンガ版を読んでいてすごく感じたのが、東京だけが住む街を選ぶやさしさと、楽しさがある場所ではないだろうか、ということ。

主人公のふたりは吉祥寺で不動産屋を経営しています。

そこに部屋探しにやってくる女性は、みんな何かを抱えていて、引っ越しを機に人生をリセットしようとしている。

みんな吉祥寺が希望なんだけど、事情を察したふたりは「吉祥寺やめよっか?」と提案し、部屋だけでなくそれぞれに合う街を紹介していきます。

そこで新たな生活を想像した女性たちは、少し前向きな気持ちになって、新しい街に飛び込んでいくというストーリー。

これは東京の良さだなぁと思います。

数え切れない人たちがひしめき合っている東京。

駅がひとつ隣に変わるだけで、街の雰囲気もガラッと変わり、住みやすさも人間関係もまったく変わる。

人が変わるためには、3つの方法があると言います。

ひとつは「人間関係」を変えること。

もうひとつは「お金の使い方」を変えること。

そして「住む場所」を変えること。

なかでも住む場所を変えることは、同時に人間関係とお金と使い方を変える効果があるので、いちばん大切かもしれません。

わたしは地方出身なのでよく分かるのですが、例えば山形なら山形市とか大きな単位でひとつの文化圏が形成されていますよね。

地方だと職場が大きく変わらない限り、その文化圏から抜け出すのは難しい。

東京は駅一つ一つに個性があり、文化が違います。

つまりある意味では、人生リセットし放題(笑)

「街を選ぶ」という楽しい体験は、きっと東京以外ではなかなかできないことです。

部屋探しにくる人たちは、一様にネガティブな理由から引っ越しを考えています。

でも主人公のふたりに新しい街を案内されていくなかで、だんだんとテンションが上がっていく。

「このカフェでちょっと仕事できるな…」

「安いスーパーがある!」

「流行りのスウィーツに行列できてるじゃん」

新しい街に出会うときのワクワク感。

すごく楽しいですよね。

新しい生活や出会いがここに待っていると思うと、なんだか自分が「物語の主人公」になったような気分に浸れる気がします。

なかなか「今住んでいる街がつまらないから」という理由で引っ越しはしないですよね。

ふつうは職場が変わるから、がいちばん多いと思います。

でも東京なら、自分の楽しみを理由に引っ越すのもアリ。

たまに短い周期で引っ越しを繰り返す「引っ越し魔」の人がいますが、あれはそうゆうことなんでしょうね。

引っ越し自体が楽しい。

妄想からはじまって、その妄想をひとつひとつに現実に変えていく。

その楽しさは今まさに引っ越ししているわたしが感じていることでした。

東京にはまだまだたくさんの街があって、わたしもさいきん引っ越したばかりですが、このマンガのせいでもう新しい街に住んでみたくなってます(笑)

全6巻でいろんな街が登場するので、これから上京を考えている人にはライトな東京ガイドとしておすすめできるマンガです。

もちろん5年前の作品になるので、紹介されているお店はもう閉店している可能性がありますが、それでも大まかに「街のキャラクター」を知ることはできるでしょう。

また全体を通して、主人公たちの実家をリノベーションするストーリーも描かれています。

これもけっこうリアルなリノベレポートになっているので、賃貸派の人だけなく、購入派の人も読んでみると参考になる部分があるかもしれません。

もちろん雑学だけでなく、ストーリーとしても一話完結で気軽に楽しめる良作です。

作者のマキヒロチさんは『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』以降も『いつかティファニーで朝食を』などヒットマンガを手掛けている人気漫画家さん。

特に20代、30代の女性には刺さるマンガが得意です。

「一からやり直したい、丁寧な暮らしをつくりたい」

という人は、ぜひ読んでみてください。

生活力をきたえる「低年収新婚夫婦の月12万円生活」

タイトルそのままの内容!

なんだかんだで「そこまで低年収ではない…!」という人も多いでしょう。

けれど、どれだけお金があったとしても、けっきょくすべてを買うことはできません。

どんなにお金持ちでも、モノを選ぶこと、暮らしをつくることは必須科目。

そう考えると、低年収ほうがかえって「選ぶ力」が鍛えられるフシもあります。

このマンガが夫婦をみると、責任をもって選ぶことが幸せに繋がるんだぁとしみじみ感じました。

【関連】「丁寧な暮らし」の”あるある”14選

今日も読んでいただきありがとうございます。

関連記事にて、これらの書籍とわたしの経験からまとめた

「丁寧な暮らしといえば、こんな感じだよね!」

というあるあるを集めました!

よりイメージが膨らむと思うので、合わせてチェックしてみてください。

関連記事:憧れる!丁寧な暮らしあるある14選。丁寧な暮らしとは、けっきょくどんな暮らし?

![[よりぬき] 今日もていねいに。BEST101 (PHP文庫) [よりぬき] 今日もていねいに。BEST101 (PHP文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/41edh-3jJiL._SL500_.jpg)